Streitfrage: Ein Jahr Barack Obama. Wie fällt die Bilanz aus?

Es debattieren Conrad Schuhler und Reiner Oschmann

Jahr der geplatzten Hoffnungen

Von Conrad Schuhler

Die Euphorie, die Barack Obamas Wahlsieg und Amtsantritt hervorriefen, war durchaus ein politisches Ereignis. Denn sie offenbarte, mit welcher Macht sich die Menschen nach einer anderen Politik sehnten, als sie George W. Bush und der alte neokonservative Klüngel betrieben haben. Doch statt diese Massensehnsucht, die ihn ins Amt getragen hatte, zu nutzen und zu einer politischen Kraft zu formen, hat Obama vom ersten Tag an das Gegenteil versucht: nämlich den Geist von Demokratie und Wandel zurück in die Flasche zu stopfen, Begeisterung und Engagement der Obama-Bewegung zu dämpfen und auszulöschen. Dies ist ihm weithin gelungen. Naomi Klein, seit ihrem ersten Buch »No Logo« eine der wichtigsten Sprecherinnen der Bewegung gegen die kapitalistische Globalisierung, urteilt: Obama, ein Präsident, dem keine Gelegenheit zu groß ist, um sie nicht zu vermasseln.Die großen Präsidenten der USA hatten eine Volksbewegung hinter sich, die sie zu ihren Leistungen führte. Abraham Lincoln wäre ohne die gewaltige Bewegung gegen die Sklaverei – und auch nicht ohne die Macht der auf »freie Lohnarbeit« angewiesenen Kapitalisten der Nordstaaten – nicht zum epochemachenden Sklavenbefreier geworden. Franklin Delano Roosevelt hätte seinen New Deal niemals durchsetzen können ohne die Unterstützung der damals kraftvollen Gewerkschaften. Obama hatte eine solche, schon gewachsene gesellschaftliche Bewegung nicht hinter sich. Seiner auf die Linke angesetzten Propagandatruppe ist denn nun auch die Devise vorgegeben, der Präsident müsse »Kompromisse« eingehen, weil die »Gegenseite« über die stärkeren Truppen verfüge. Doch Obama selbst hat dafür gesorgt, dass sich seine viele Millionen zählende entschlossene Anhängerschaft nicht einbringen sollte in die politische Auseinandersetzung.

Es fing schon mit der Auswahl seines Regierungsteams an. Statt Kräfte des vielbeschworenen »Wandels« zu berufen, setzte Obama auf recycelte Typen der Clinton- und Bush-Ära. Zu seinem ersten Wirtschaftsberater machte er Lawrence Summers, der als Clintons Finanzminister die Deregulierung der Finanzmärkte federführend betrieben hatte. Zu seinem eigenen Finanzminister ernannte er Timothy Geithner, der bis dahin als Präsident der New York Federal Reserve die Verbindung zwischen Zentralbank und Wall Street organisiert hatte. Als Chef der Federal Reserve wurde Ben Bernanke bestätigt, der in der Nachfolge von Alan Greenspan die Finanzmärkte mit Billionen billiger Dollars für ihre Spekulationsgeschäfte versorgt hatte. Die Ergebnisse der »Bewältigung« der Finanzkrise à la Obama sehen entsprechend aus. Die Finanzinstitute wurden mit Billionen-Aufwand an öffentlichen Geldern aus ihren Verlusten herausgeholt, die fünf größten Banken sind heute größer als vor einem Jahr, machen Spekulationsgeschäfte wie in alten Zeiten und zahlen Rekordboni an die Topmanager. Zum Jahresende strichen diese Führungskräfte der Wall Street 25 Milliarden Dollar ein. Ihre Wahlspenden für Obama haben sich gelohnt.

Ebenso verheerend hat sich die Politik des von Obama ausgewählten Teams für Außen- und Sicherheitspolitik ausgewirkt. Als Außenministerin wählte Obama Hillary Clinton, die als Senatorin für den Angriff auf Irak gestimmt hatte. Verteidigungsminister wurde Robert Gates, der dieses Amt schon unter Bush innehatte. Zum Nationalen Sicherheitsberater ernannte der neue Präsident James Jones, General der Marines, ehemals oberster Kommandeur der NATO und der militärischen Operationen gegen Irak und Afghanistan. Nach seiner Verabschiedung als Militär wurde Jones Mitglied in den Aufsichtsräten von Boeing und Chevron, zwei Säulen des Öl-Militär-Komplexes.

So sieht die Militärpolitik denn auch aus. Obama hat Bush als Kriegspräsident längst ausgestochen. In Irak stehen mehr als 100 000 US-Soldaten, so viel wie im Februar 2004, kurz nach der »Eroberung« Iraks. Vom Wahlversprechen des Präsidenten, die Truppen aus Irak abzuziehen, ist nichts übrig geblieben. Wenn es die Sicherheitslage erlaubt, so die Formel heute, dann bis Ende 2011. Verteidigungsminister Gates hat jüngst erklärt, er könne sich die US-Präsenz auch länger vorstellen.

Für Afghanistan hat Obama eine 30 000 Mann und Frau starke Aufstockung angeordnet. Schnell und kräftig bauen die USA ihr Militär, insbesondere die CIA-Missionen für verdeckte Operationen einschließlich gezielter Tötungsaktionen, in Pakistan auf. Die Vorbereitungen für einen Angriff auf Iran werden intensiviert. Dabei ist Israel ein williger und willkommener Helfer. Zum chinesischen Präsidenten sagte Obama unlängst, die USA wären nicht mehr imstande, Israel davon abzuhalten, die iranischen Atomanlagen militärisch anzugreifen. Dass die USA Israel als Kriegskompagnon gegen Iran und andere, eventuell widerständige arabische Länder brauchen, lässt die USA, lässt Obama ruhig zusehen, wie Israel Gaza blockiert und aushungert und seine Siedlungen weiter im arabischen Gebiet ausbaut.

Nun errichten die USA mit Jemen auch offiziell eine weitere Kriegsfront. Inoffiziell sind US-Kräfte dort schon länger tätig. Special Forces bewegen sich im Land, ohne die die US-freundliche Regierung gar nicht ihres Amtes walten könnte. Regelmäßig werden Raketen auf angebliche Al-Qaida-Stellungen abgefeuert und Luftangriffe durchgeführt. Jemen liegt am Golf von Aden, die Zufahrt vom Indischen Meer in Richtung Afrika und über den Suezkanal nach den Ölländern des Mittleren Ostens. Gegenüber liegt Somalia, das auch regelmäßig mit Luftangriffen der USA bedacht wird. Obama erweist sich als präsidialer Vollstrecker der US-Strategie der militärischen Kontrolle der globalen Ölproduktion und -transporte.

Über Obamas entscheidenden Beitrag zum Scheitern des Klimagipfels in Kopenhagen und die Kastrierung der Gesundheitsreform, wo es jetzt doch keine staatliche Krankenversicherung geben soll, haben wir noch gar nicht gesprochen. Sie reihen sich ein in die lange Liste zum Thema »Jahr der geplatzten Hoffnungen«. Die Mehrzahl der Obama-Anhänger ist enttäuscht, aber hält noch zu ihm: »Es gibt doch keine Alternative«. Die Alternative wären sie selbst. Es rettet uns kein höheres Wesen, schon gar kein Obama. Das müssen wir schon selber tun. In den USA, wie bei uns, wird sich ohne den Aufbau starker gesellschaftlicher Bewegungen außerhalb der Parlamente in diesen nichts bewegen lassen.

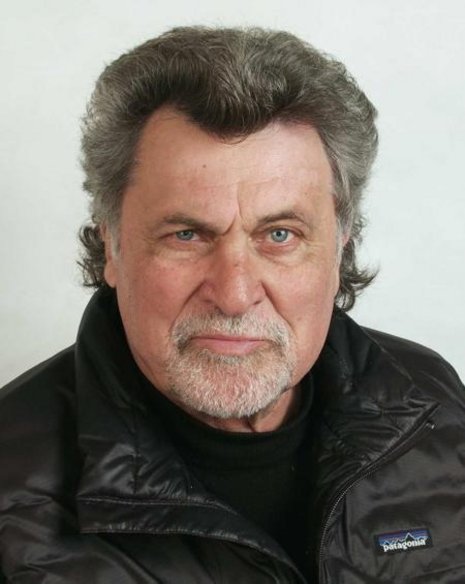

Conrad Schuhler, 1940 geboren, ist Diplom-Volkswirt und Vorsitzender des Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung (isw) in München. Er studierte unter anderem an der Yale-University und war Chefredakteur der DKP-Zeitung »Unsere Zeit« (UZ). Am Mittwoch erschien von Conrad Schuhler der neue isw-Report »Wirtschaftsdemokratie und Vergesellschaftung – Zu einer solidarischen Gesellschaft jenseits des Kapitalismus«.

Barack Sisyphos Obama

Von Reiner OschmannTrotz gewachsener Einschränkungen: Obamas Auftaktjahr war ermutigend. Die Gesamtnote bezieht vor allem drei Momente ein: das vergiftete Erbe von acht Bush-Jahren; die Grenzen präsidialer Macht in den Staaten, die den »Wandel«, wie ihn Barack Obama im Wahlkampf verheißen hatte, eher verhindern; sowie den Faktor, dass mit dem ersten nichtweißen Präsidenten wieder ein Mann amtiert, der die US-Weltmachtrolle auch als Problem erkennen und Nachdenklichkeit üben kann.

Im Innern ist er mit einer Fülle von Problemen konfrontiert worden. Allen voran die Folgen der Krise mit hoher Arbeitslosigkeit. Filmemacher Michael Moore nennt in »Kapitalismus – eine Liebeserklärung« das Rettungsprogramm im Umfang von fast 800 Milliarden Dollar eine schöne Entschädigung der Krisenverursacher mit Steuergeldern. Das stimmt, nur: Woher hätte das Geld realistischerweise sonst kommen können? Tatsache ist, dass ohne das Programm die Krise noch schlimmere Ausmaße angenommen, noch mehr Mittel für Erziehung und Bildung gefehlt und die Bundesstaaten sozial noch stärker hätten kürzen müssen.

Wahlkämpfer Obama nannte den Anspruch auf Krankenversicherung ein Grundrecht, Präsident Obama machte seine Verwirklichung zur Priorität. Nun liegt ein historischer Reformentwurf vor. Falls er im Kern trotz der neuen Gefahr verabschiedet werden kann, die diese Woche bei einer Nachwahl in Massachusetts mit dem Verlust der vetosicheren Mehrheit seiner Demokraten im Bundessenat entstanden ist, würde es zum wichtigsten Sozialgesetz seit 80 Jahren. Am großen Wurf der Reform, so wie sie momentan vorliegt, ändert ihr Kompromisscharakter wenig. Sie sieht für rund 30 Millionen Bürger, bisher ohne Versicherung, Schutz zu gestützten Bedingungen vor.

Das Gesetz zielt auf jährliche Einkommensumverteilung von rund 200 Milliarden Dollar. Sie soll sozial Schwache befähigen, ihre Krankenversicherung zu bezahlen. Diese Klausel reichte den Republikanern, das Gesetz abzulehnen. Und sie war auch für jene von Obamas Demokraten Grund zuzustimmen, die sich manch andere, parlamentarisch undurchsetzbare Festlegung wie etwa eine staatliche Option als Schutz gegen die Willkür privater Versicherer gewünscht hätten. Allerdings: Der Chef versäumte es, um seine Chefsache inhaltlich und in der öffentlichen Präsentation so zu kämpfen, dass vielen Bürgern das Gefühl erspart geblieben wäre, das Reformgesetz werde ein Monstrum, das Menschen künftig nicht besser schützt, sondern vor dem man sie schützen muss. Gelingt Obama das nicht umzukehren – und mit dem Sitzverlust hat er ja keine Senats-Mehrheit, sondern nur die Super-Mehrheit eingebüßt –, könnte das jetzige Mini-Jubiläum im Rückblick der Anfang vom Ende seiner Präsidentschaft, nicht aber Anstoß zu einem Neustart gewesen sein.

Verlängerte Hilfsansprüche für Langzeitarbeitslose, Mittel zur Neuorientierung der Autoindustrie, Pläne für 10-jährige Sonderabgaben der Großbanken, um diese an den Krisenkosten zu beteiligen, erste Maßnahmen für eine Wende in der Energiepolitik und Gesetze für gleichen Lohn für Frauen sind Punkte auf der Habenseite, auch wenn sie nicht deckungsgleich mit dem Wünschenswerten sind. Wo ist es das? Nicht mal die LINKE hierzulande kriegt Anfang 2010 alles auf die Reihe – trotzdem war deren Politikjahr 2009 ergiebig.

Obamas Bilanz in der Außenpolitik fällt widersprüchlicher, aber ebenfalls anders aus, als dies unter Bushs Nachfolgeanwärtern McCain und Palin der Fall gewesen wäre. Die Kriege in Irak und Afghanistan sind offene Wunden. Mit der zweimaligen Aufstockung der Truppen in Afghanistan um rund 50 000 Soldaten hat sich Obama den Krieg zu eigen gemacht. Doch selbst dort gibt es Indizien, dass er den Krieg nicht auch noch seinem Nachfolger vererben will. Mit der Schließung des skandalösen Lagers Guantanamo ist es ähnlich: Bis zu diesem Jahrestag wollte er es geschlossen haben. Das gelang nicht. Der Weihnachten knapp vereitelte Anschlag auf ein US-Flugzeug mit fast 300 Menschen erinnert an Bedrohungstatsachen. Obwohl das Attentat scheiterte, war es in einem erfolgreich: Es holte die Terrorangst so akut wie seit dem 11. September nicht mehr in die Köpfe der Amerikaner zurück. Dies muss auch ein Präsident berücksichtigen, der sich von Bushs »Krieg« gegen den Terror verabschieden will.

Die unter Bush undenkbare Anerkennung der Autorität der UNO, das Bekenntnis zur Schaffung globaler Kernwaffenfreiheit, die ausgestreckte Hand zur islamischen Welt, der Verzicht auf die Raketenpläne für Polen und Tschechien, die Bereitschaft zur Versachlichung des Verhältnisses mit dem Regime in Iran und die Suche nach multilateralen Lösungen für Probleme wie dem Klimawandel sind Beispiele, die es unter Bush kaum gegeben hätte.

Die Beispiele erklären den irrationalen, aber erfolgreichen Hass, den Obama in Teilen der Gesellschaft auslöst. Dass er wahlweise als Hitler und/oder Stalin dargestellt wird, ist ebenfalls Zeichen, dass er andere Wege geht. Es erklärt auch, weshalb seine Zustimmungsquote heute so niedrig ist wie seit Eisenhower (1953) nicht mehr. Sicher ist, dass der Gegenwind stärker wird. Die Verunglimpfung des ersten nichtweißen Präsidenten erinnert zudem an dessen Gefährdung. Dies umso mehr, als die Kritik von rechts an Obama vielfach nicht für das erfolgt, was er getan hat, sondern dafür, was er ist: der erste Schwarze im Amt. Das reicht, um ihn als Fremden hinzustellen, der in den USA eigentlich nichts zu suchen habe. Jedenfalls nicht im Weißen Haus.

Obamas Entzauberung war gründlich und unvermeidlich. Dafür sorgten die Fallhöhe der verzauberten Erwartungen und die Kräfteverhältnisse. Das Präsidentenamt ist entgegen verbreiteter Annahme kein Wunschkonzert. Obama gleicht Sisyphos. Die Hoffnungen seiner jungen Anhänger, dass er als Messias Krieg beenden, den Planeten vor Erwärmung bewahren, Amerikas Wirtschaft retten und pünktlich zum Abendbrot daheim sein werde, war sympathisch, verständlich – und unrealistisch. Deren Enttäuschung macht Obamas Jahr 1 nicht zur Pleite, aber: Jahr 2 wird viel ungewisser.

Reiner Oschmann, Jahrgang 1947, ist freier Journalist. Der Thüringer war Auslandsredakteur bei »Neues Deutschland«, Korrespondent der Zeitung in London und Paris, 1992 bis 1999 ihr Chefredakteur und einige Jahre Pressesprecher der PDS-Bundestagsfraktion. Reiner Oschmann schreibt seit Langem über Großbritannien und die USA, zwei Länder, die er wiederholt bereist hat.

In der neuen App »nd.Digital« lesen Sie alle Ausgaben des »nd« ganz bequem online und offline. Die App ist frei von Werbung und ohne Tracking. Sie ist verfügbar für iOS (zum Download im Apple-Store), Android (zum Download im Google Play Store) und als Web-Version im Browser (zur Web-Version). Weitere Hinweise und FAQs auf dasnd.de/digital.

Das »nd« bleibt gefährdet

Mit deiner Hilfe hat sich das »nd« zukunftsfähig aufgestellt. Dafür sagen wir danke. Und trotzdem haben wir schlechte Nachrichten. In Zeiten wie diesen bleibt eine linke Zeitung wie unsere gefährdet. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung nach oben zeigt, besteht eine niedrige, sechsstellige Lücke zum Jahresende. Dein Beitrag ermöglicht uns zu recherchieren, zu schreiben und zu publizieren. Zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit deiner Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Sei Teil der solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.