- Kultur

- Bob Dylan

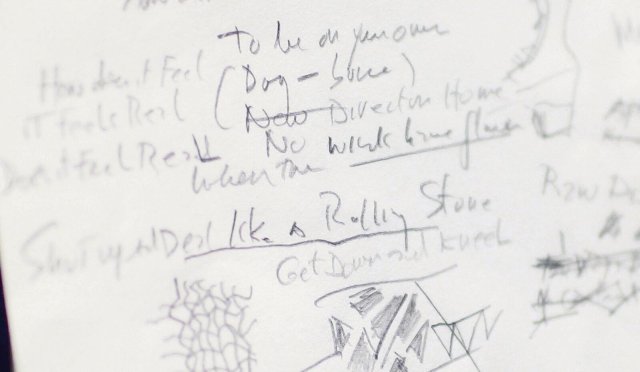

Die Seele Amerikas

Bob Dylans Buch über große Songkunst ist auch eine Archäologie amerikanischer Gefühlswelten

Als ob man an jemanden geraten wäre, aus dem seine Weltsicht geradezu heraussprudelt, der sich einfach nicht bremsen lassen will – so mutet das Leseerlebnis mit Bob Dylans neuem Buch öfter an. Manche Äußerungen dieses Mannes machen staunen, vieles aber klingt derart hanebüchen, dass man starke Fluchtimpulse verspürt.

Letzteres ist bereits am Buchbeginn der Fall, wenn Dylan von dem Song »Detroit« schwärmt, demzufolge man in der modernen Großstadt einfach kein Glück findet, sich dort nach einem überschaubaren Heimatort sehnt, wo noch verständnisvolle Menschen leben. Das von Dylan gelobte Lied dürfte reichlich Sentiment von der Stange enthalten und in einem Buch über große Songkunst nichts zu suchen haben, konstatiert man genervt. Doch dann berichtet Dylan, dem Song »Detroit« sei bewusst, dass die Welt, die er beschwört, aus reiner Fantasie besteht. Weil sich aber Einsamkeit und Entfremdung vermehren, erziele der Song bei vielen große Wirkung. Folgt man Dylan, geht es in der Songkunst nicht um intellektuelle Großtaten, vielmehr um die Gefühle, welche Lieder auslösen, vielleicht überhaupt erst artikulierbar machen.

Liebeslieder sind, wie sollte es anders sein, ein Hauptgegenstand von Dylans Buch. Schaut man genauer hin, stammen die von ihm ausgesuchten Beispiele allerdings fast ausschließlich von Männern, handeln also eigentlich von den Bildern, die singende Männer von Frauen kreieren. »Sie ist Deine Spider-Woman, Deine Hoochie-Coochie-Queen, und sie bringt Dich ganz nach oben. Für sie bist Du der Prototyp eines Helden, ein echter Mann, der Kingfish.« Angesichts dieser Sätze, sie paraphrasieren den Inhalt von Santanas Blues-Klassiker »Black Magic Woman«, fragt man sich entgeistert, wie der mit dem immerhin renommiertesten Literaturpreis des Planeten ausgezeichnete Dylan dazu kommt, sich derart miefigen Männerfantasien hinzugeben.

Bis man weiterlesend bemerkt: Bei dem Buchkapitel, in welchem sich die haarsträubenden Sätze finden, handelt es sich um ein Lob des Pulp. Sprich: Jener eilig und billig am Fließband gefertigten Kunstform für die Masse, zu der Dylan auch Popsongs rechnet. »Black Magic Woman« als Beispiel. Der Songtext, meint Dylan, ist klischiert, plakativ und platt; aber zusammen mit der Musik ist er doch Kunst, mehr noch: ein ungemein eindrückliches Werk.

Damit ist man im Kern von Dylans Philosophie angelangt. Songs, betont er, sind keine Literatur zum Lesen, sie sind Klang, etwas für die Ohren. Und selbst mit allerfeinstem Analyse-Besteck kann man ihren Zauber nicht wirklich ergründen. »Nimm zwei Menschen: Der eine studiert kontrapunktische Musiktheorie, der andere weint, wenn er ein trauriges Lied hört. Welcher von beiden versteht die Musik besser?«

Folgerichtig also, dass Dylan jeglichen verallgemeinernden, wissenschaftlichen Ton wie die Pest meidet, ausschließlich von seinen subjektiven Hörerfahrungen ausgeht. Und so kommen viele Songkunstgrößen bei Dylan gar nicht vor, weder die Beatles noch die Beach Boys, auch nicht Joni Mitchell oder Leonard Cohen; überhaupt finden bloß sechs nicht in den USA entstandene Lieder Erwähnung.

Dazu stammt fast alles hier behandelte Material aus Dylans jungen Jahren, als sei seit Jahrzehnten kein einziger nennenswerter Song mehr hervorgebracht worden. Macht alles nichts, der Erkenntnisgewinn dieses Buches ist dennoch beträchtlich. Und zwar, weil es Dylan gelingt, den Zusammenhang zwischen Popmusik und Gesellschaft näher zu beleuchten. Der Leser wird mitgenommen auf eine Reise in amerikanisches Träumen und Sehnen, in Amerikas Verlockungen und Verzweiflungen.

Wolfgang Schivelbusch, ein deutscher Historiker, der mehr als die Hälfte seines Arbeitslebens in Nordamerika verbrachte, hat in einem Erinnerungsbuch beschrieben, wie sehr das Land sich seit den 1970er Jahren veränderte. Vorher eine demokratische Gemeinschaft mit achtenswerten Idealen, welche die Welt vom Faschismus befreit hat; seit den Siebzigern ein bloß noch auf Ökonomie und Egoismus fixiertes Staatsgebilde, das Kriege ausschließlich aus kaltblütigen Machtinteressen heraus führe. Wenn dem so ist, dann handelt Dylans Buch vom alten und ehrenwerten Amerika.

Dass auch dieses beileibe kein Idyll gewesen ist, zeigt sich beispielsweise, wenn Dylan Elvis Presleys Stück »Money Honey« von 1956 deswegen preist, weil es in nur wenigen Zeilen alles Wesentliche über den Kampf der US-amerikanischen Privilegierten gegen die unteren Schichten des Landes zum Ausdruck bringe. Und das im Zuge des Vietnamkrieges entstandene »Ball of Confusion« von den Temptations, das die USA heillos in alle möglichen Partikularinteressen zersplittern sieht, nennt Dylan eines der ganz wenigen Lieder über soziales Bewusstsein, das nicht peinlich sei.

Immer wieder versucht Dylan, den Leser in den Kopf der jeweils in einem Song agierenden Figur hineinzuversetzen. Im Falle von Mose Allisons »Everybody’s Crying Mercy« liest sich das folgendermaßen: »Egal, welchen Scheißjob Du versiehst oder worin Deine tägliche Aufgabe besteht, Du hast es nie so gut gehabt, also überlassen wir die Gerechtigkeit und die Gnade lieber den Göttern im Himmel. Gehen lieber ins Kino, sitzen in der Oper – irgendeiner bescheuerten, einer albernen, schwachsinnigen Bühnenshow.« Sätze, aus denen hervorgeht: Zu den großen Songs zählt Dylan auch solche, die dem Publikum nicht nach dem Mund reden, es nicht in seinem Dafürhalten bestätigen, sondern ihm Anlass geben, sich zu hinterfragen.

Meisterstück des Buches ist der Essay über Edwin Starrs gegen den Vietnamkrieg gerichteten Soulklassiker »War«. Dieser Text Dylans enthält eine Genealogie der Gründe, warum in den USA Gewalt ausgeübt und in den Krieg gezogen wird, die mit der Feststellung endet, eine der Ursachen dafür, dass nach all dem von Kriegen über die Menschheit gebrachten Leid, doch immer weiter Kriege geführt werden, wäre zu erkennen, wenn man in den Spiegel blickt. Schatten, Abgründe, Dämonen allerorten.

Und wie beurteilt Dylan, der Songphilosoph den Songwriter Dylan? Anstand und Fairness gebieten es, dass der Autor einer solchen Jahrhundertsongbilanz sich nicht groß über das eigene Schaffen auslässt. Jedenfalls nicht direkt. Indirekt geschieht dies schon. Etwa wenn Dylan Elvis Costellos energisches »Pump it up« von 1978 für dessen großartige Reimkunst feiert. Das sei Hip-Hop gewesen, bevor es Hip-Hop gab.

Im selben Atemzug meint Dylan aber auch, Costello hätte damals zu viel »Subterranean Homesick Blues« intus gehabt. Heißt: Costellos Song weist viel zu viele anspruchsvolle Verweise und Wortspiele auf – so etwas überfordere die Hörerschaft. Kurzum, hier kanzelt Dylan sich selbst ab, jedenfalls den Teil seines Werkes, mit dem er ab Mitte der 1960er Jahre sprachlich wie inhaltlich über alle bis dahin bekannten Songformate hinausging, den Rahmen der Popwelt einige wunderbare Augenblicke lang sprengte.

Wer über Songkunst wie die von Dylan etwas wissen möchte, erfährt von Dylan nichts darüber. Er muss andere, sagen wir, weniger traditionsverhaftete Musikautoren als Dylan einer ist, zur Hand nehmen.

Bob Dylan: Die Philosophie des modernen Songs. A. d. amerik. Engl. v. Conny Lösch, Verlag C.H. Beck, 352 S., geb., 35€.

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft

Das »nd« bleibt gefährdet

Mit deiner Hilfe hat sich das »nd« zukunftsfähig aufgestellt. Dafür sagen wir danke. Und trotzdem haben wir schlechte Nachrichten. In Zeiten wie diesen bleibt eine linke Zeitung wie unsere gefährdet. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung nach oben zeigt, besteht eine niedrige, sechsstellige Lücke zum Jahresende. Dein Beitrag ermöglicht uns zu recherchieren, zu schreiben und zu publizieren. Zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit deiner Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Sei Teil der solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.